Urban Infrastructure – Teil 3. BERLIN: Analoge Insel im digitalen Mekka.

Wie kommen E-Fahrzeuge zu neuer Energie und Städte zu besserer Luft? Mit der Serie „Urban Infrastructure“ beleuchtet der Branchendienst electrive.net die unterschiedlichen Strategien der größten Städte in Deutschland und Europa zum Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge. Teil drei nach Hamburg und Stuttgart führt uns in die deutsche Hauptstadt. Wenn an diesem Mittwoch in Berlin die Sommerferien anbrechen, hat die Stadt endlich wieder eine Chance auf saubere Luft. Denn die selbsternannte Hauptstadt der Elektromobilität rennt ihrem Anspruch hinterher. Nicht Elektro-Fahrzeuge sorgen hier für weniger Abgase, sondern einzig weniger Verkehr aufgrund der Urlaubszeit. Das hat auch mit der Infrastruktur zu tun. Um die sollte es in Berlin eigentlich bestens bestellt sein. Doch ausgerechnet die weltoffene Großstadt mit ihrer Digital-Szene hat sich mit einem analogen Inselmodell verrannt, wie Peter Schwierz, in Berlin lebender Chefredakteur von electrive.net, aus eigener Erfahrung zu berichten weiß.

Die Tankstelle der Zukunft

Bevor wir in die Untiefen der Berliner Strategie für eine einheitliche Ladeinfrastruktur eintauchen, blicken wir kurz auf das Tankstellennetz für Brennstoffzellen-Fahrzeuge, die wir von electrive.net konsequent zur Elektromobilität zählen. Und siehe da: Um den Wasserstoff ist es in Berlin recht gut bestellt.  An vier Stationen kann man in der Hauptstadt die Zukunft tanken. Eine bereits installierte fünfte H2-Tankstelle am neuen Großflughafen in Schönefeld kommt hinzu, sobald (oder sofern) dieser (jemals) eröffnet wird. Allen Standorten ist gemein, dass es den Wasserstoff an bestehenden Tankstellen gibt. Insbesondere TOTAL (drei Standorte plus Schönefeld) ist hier mit seinem Konzept der Multi-Energie-Tankstelle in Vorleistung gegangen. Für den aktuell niedrigen Bestand an Brennstoffzellen-Fahrzeugen und die in den kommenden fünf Jahren vermutlich eher zaghaft zunehmende Zahl ist das mehr als genug. Gedanklich ist am Wasserstoff in Berlin also ein Haken dran. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Stadtregierung mit diesem Thema nichts am Hut hat.

An vier Stationen kann man in der Hauptstadt die Zukunft tanken. Eine bereits installierte fünfte H2-Tankstelle am neuen Großflughafen in Schönefeld kommt hinzu, sobald (oder sofern) dieser (jemals) eröffnet wird. Allen Standorten ist gemein, dass es den Wasserstoff an bestehenden Tankstellen gibt. Insbesondere TOTAL (drei Standorte plus Schönefeld) ist hier mit seinem Konzept der Multi-Energie-Tankstelle in Vorleistung gegangen. Für den aktuell niedrigen Bestand an Brennstoffzellen-Fahrzeugen und die in den kommenden fünf Jahren vermutlich eher zaghaft zunehmende Zahl ist das mehr als genug. Gedanklich ist am Wasserstoff in Berlin also ein Haken dran. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Stadtregierung mit diesem Thema nichts am Hut hat.

Die Leiden des Laternenparkers

Komplizierter wird es, wenn man sich die Ladeinfrastruktur für Batterie-elektrische Fahrzeuge in Berlin anschaut. In der Vergangenheit war es recht simpel: Das Ladenetz war mehr breit- als engmaschig und die Stromkonzerne RWE und Vattenfall teilten sich den Kuchen auf. Mittel aus dem Konjunkturpaket nach der Finanzkrise machten den Aufbau dieser ersten Generation von Ladesäulen möglich. So hatte Vattenfall in Berlin zum 31. Mai 2016 noch 96 AC-Ladepunkte in Betrieb, RWE sogar 200.  Hinzu kommen noch eine Handvoll Schnelllader aus aktuellen Schaufensterprojekten und – bei RWE – 100 Ladepunkte bei Unternehmen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Muster-Ladesäulen anderer Energieversorger, vor allem im politischen Zentrum der Stadt. Sowie 51 Ladepunkte des holländischen Anbieters The New Motion, vorzugsweise in Parkhäusern, und einige Ubitricity-Laternenladepunkte, die mangels Erlaubnis der Stadt für reservierte E-Parkplätze davor aber faktisch nicht nutzbar sind. Alles in allem also eine überschaubare Angelegenheit in der mit 892 Quadratkilometern flächengrößten Gemeinde Deutschlands. Insbesondere Laternenparker, das weiß der Autor aus eigener Erfahrung zu berichten, mussten bisher einige Leidenschaft mitbringen, um auf ein Elektroauto umzusteigen, sofern sie nicht zufällig eine Ladesäule vor der Haustür hatten. Oft erlebt: Während sich nach dem Ausflug ins Brandenburger Umland die Nachbarn am Sonntagabend zum Tatort auf der Couch niederließen, musste der elektromobile Überzeugungstäter noch mal raus in die Nacht. Die Aufgabe: Das Elektroauto zur zwei Kilometer entfernten Ladestation bringen und hoffen, dass im Schneematsch wenigstens die nächste Straßenbahn für den Rückweg kommt. Mitunter kam sie nicht. Anerkennung von den Nachbarn – mit ihren Verbrennern vor der Haustür – war nicht zu erwarten. Höchstens Mitleid.

Hinzu kommen noch eine Handvoll Schnelllader aus aktuellen Schaufensterprojekten und – bei RWE – 100 Ladepunkte bei Unternehmen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Muster-Ladesäulen anderer Energieversorger, vor allem im politischen Zentrum der Stadt. Sowie 51 Ladepunkte des holländischen Anbieters The New Motion, vorzugsweise in Parkhäusern, und einige Ubitricity-Laternenladepunkte, die mangels Erlaubnis der Stadt für reservierte E-Parkplätze davor aber faktisch nicht nutzbar sind. Alles in allem also eine überschaubare Angelegenheit in der mit 892 Quadratkilometern flächengrößten Gemeinde Deutschlands. Insbesondere Laternenparker, das weiß der Autor aus eigener Erfahrung zu berichten, mussten bisher einige Leidenschaft mitbringen, um auf ein Elektroauto umzusteigen, sofern sie nicht zufällig eine Ladesäule vor der Haustür hatten. Oft erlebt: Während sich nach dem Ausflug ins Brandenburger Umland die Nachbarn am Sonntagabend zum Tatort auf der Couch niederließen, musste der elektromobile Überzeugungstäter noch mal raus in die Nacht. Die Aufgabe: Das Elektroauto zur zwei Kilometer entfernten Ladestation bringen und hoffen, dass im Schneematsch wenigstens die nächste Straßenbahn für den Rückweg kommt. Mitunter kam sie nicht. Anerkennung von den Nachbarn – mit ihren Verbrennern vor der Haustür – war nicht zu erwarten. Höchstens Mitleid.

Die Hoffnung auf das Berliner Modell

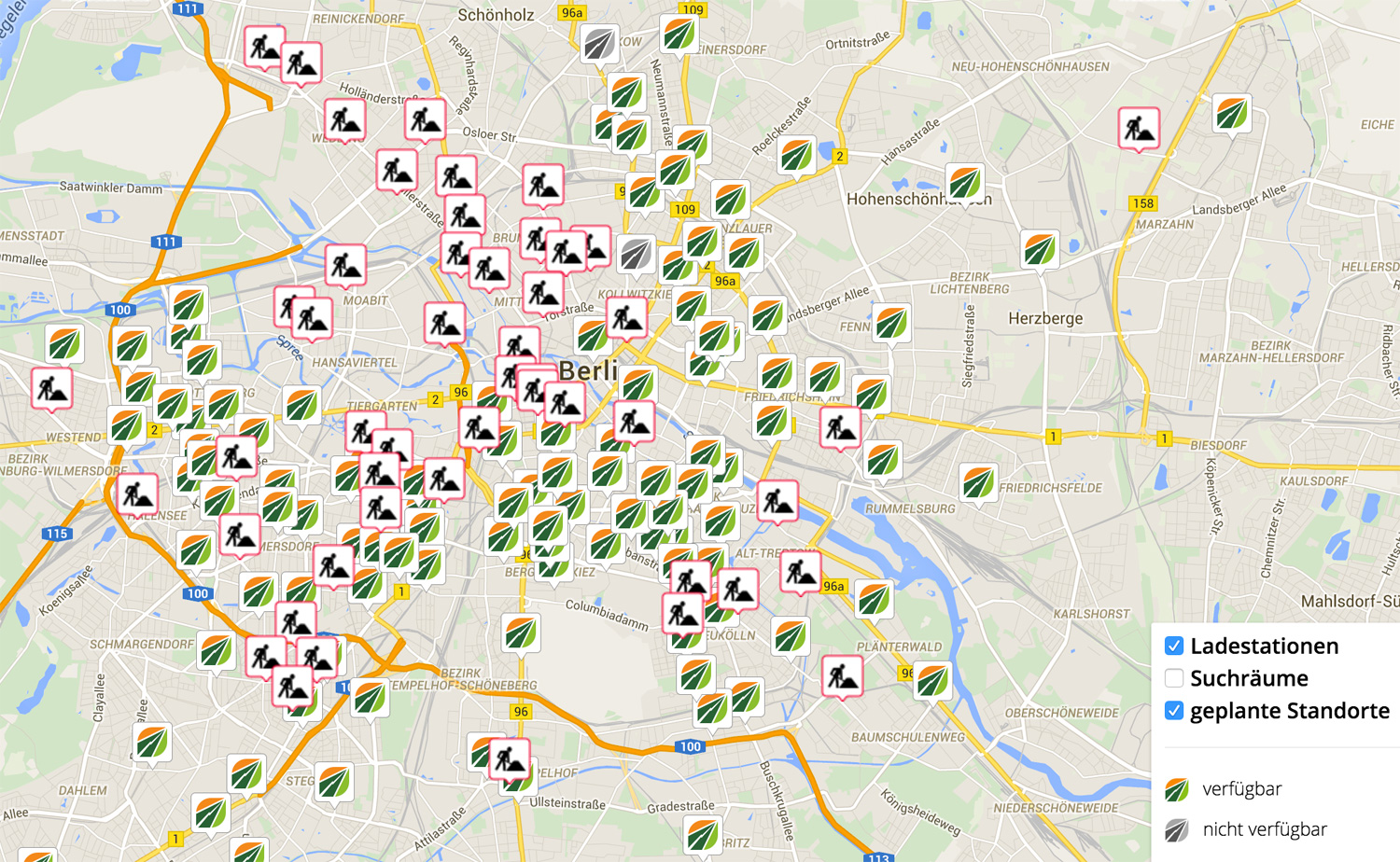

Mit dem Schaufenster für Elektromobilität sollte ab Mitte 2012 endlich alles besser werden. Der Plan: Mit einer „berlinweit einheitlichen Ladeinfrastruktur“ sollte der Grundstein für einen „effizienteren und klimaneutraleren urbanen Verkehr der Zukunft“ gelegt werden. Stattliche 400 neue AC-Ladepunkte und 20 DC-Schnelllader sollten her – und zwar schnell. Doch in dem Vorhaben namens „be emobil“ war – wie bei Berliner Großprojekten üblich – von Anfang an der Wurm drin. Die Verantwortlichen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wollten in einem Anfall von Selbstüberschätzung alle Eventualitäten schon vorher berücksichtigen – und haben dann allein zwei Jahre mit einem komplexen Ausschreibungsverfahren vergeudet. Das Ergebnis: Erst im April 2015 wurde die erste Ladesäule nach dem landesspezifischen Modell in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt schrieb man in anderen Schaufenster-Regionen schon fast die Abschlussberichte nieder. Den Turbo hat man in Berlin aber auch dann nicht zünden können. Die ansonsten als fliegende Holländer bekannten Mannen von Allego bekamen auf Bezirksebene nur langsam die Genehmigungen für die zuvor kaum weniger mühsam abgestimmten Standorte. Der Lokalpolitik waren die Parkplatzverluste in Bezirken mit hohem Parkdruck bisweilen ein Dorn im Auge. Schnelllader auf öffentlichem Grund wurden gleich gar nicht erst erlaubt. Hier war der Denkmalschutz wichtiger, dort die Sichtachse zu erhalten. Ein großer grauer Kasten für das Beladen von Elektroautos? Nicht in meiner Straße! Sage und schreibe ein weiteres Jahr später, im Mai 2016, konnte der erste Schnelllader in Betrieb genommen werden – auf dem Gelände einer Wohnungsbaugesellschaft. Da sind andernorts die Schaufenster tatsächlich längst Geschichte.

Drei Inseln, aber kein Roaming

Dem Konsortium, das nun für Berlin die Ladeinfrastruktur aufstellt, ist dabei kaum ein Vorwurf zu machen. Dass mit Allego als Betreiber der Ladesäulen und The New Motion als Mobility Service Provider nun Firmen aus den Niederlanden am Werk sind – ein Betriebsunfall. Es galt als ausgemachte Sache, dass die drei Lose der Ausschreibung (AC-Laden, schnelles DC-Laden und Laternenladen) irgendwie schon auf die bisher in Berlin aktiven Player RWE, Vattenfall und Ubitricity verteilt werden. In gegenseitigem Einvernehmen hätte man die bestehenden Standorte durch neue Hardware ersetzen und das Netz um viele neue Standorte erweitern können. Doch dann kamen die Holländer – und setzten sich quasi zum Selbstkostenpreis durch. Das Resultat sind nun drei Inseln in einer Stadt: Hier die über Hubject ins größte Roaming-Netzwerk eingebundenen RWE-Ladesäulen, dort die via Ladenetz.de immerhin im zweitgrößten Verbund operierenden Vattenfall-Stationen und überall dazwischen die neuen Berliner Ladesäulen – abgeschnitten vom Rest. Denn Berlin hat auch hier den komplizierten Weg gewählt: Statt sich an die bestehenden Netzwerke anzuschließen, wurde eine eigene Authentifizierungsplattform bei der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) eingerichtet. Die ist nun das Maß der Dinge. Frei nach dem Motto: Wir machen uns nicht abhängig von Anderen, sondern Andere abhängig von uns. So müsste nun jeder Mobility Service Provider (MSP) wie beispielsweise ChargeNow von BMW individuell mit dem Senat verhandeln und neue IT-Schnittstellen aufbauen. Paradox: Andersrum fließen die Informationen bereits, liefert Hubject die POI-Daten seines Netzwerks doch längst an die VIZ. Vorerst bleibt es bei dieser digitalen Einbahnstraße. Und für jeden potenziellen MSP ist der Aufwand groß. In Berlin mag man’s eben lieber kompliziert.

Geht es nach dem Senat, rüsten RWE und Vattenfall nun entweder um – oder ganz ab. Viele Sondernutzungsgenehmigungen laufen in diesem Sommer aus. Mehrere Versuche einer Annäherung sind gescheitert. Bei Vattenfall stehen 12 öffentliche Standorte zur Disposition. Der Konzern habe „ein starkes Interesse am Weiterbetrieb“, so eine Verantwortliche gegenüber electrive.net, hat mangels weiterer Geschäfte (in Hamburg betreibt Vattenfall nur noch 4 weitere öffentliche Ladepunkte) aber eigentlich keine sinnvolle Basis mehr. Ganz anders RWE: Die Blauen wollen sich nicht so einfach geschlagen geben, erwägen dem Vernehmen nach sogar den Gang vors Gericht. Offiziell äußert sich RWE dazu im Moment nicht. Vielleicht sollten die Verantwortlichen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in dieser verfahrenen Situation einfach mal die Perspektive wechseln – und sich anschauen, was die Nutzer eigentlich wollen.

Der Kunde hat das Nachsehen

Der Nicht-Anschluss an bestehende Roaming-Netzwerke führt für den Elektrofahrer ganz praktisch dazu, dass die neuen Ladestationen entweder gar nicht oder (über technische Umwege) nur langsam Einzug in seine Bord-Navigation finden. So erlebt es der Autor beispielsweise mit seinem BMW i3. Das macht das Auffinden der im unauffälligen Verkehrsgrau gehaltenen Stationen nicht einfacher. Hat er dann doch eine Ladesäule gefunden (und ist diese nicht wie so oft von Verbrennern zugeparkt) stellt sich die Frage nach dem Zugang: Einfach und diskriminierungsfrei sollte der sein. Die Realität ist eine andere: Wer keine Ladekarte von The New Motion hat, was in Berlin bis dato kaum nötig war, schaut in die Röhre. Bestandskunden von ChargeNow (BMW) oder Charge&Fuel (Volkswagen) können mangels Roaming mit den neuen Ladestationen nichts anfangen. Immerhin bietet neuerdings PlugSurfing mit seinem RFID-Schlüsselanhänger eine Alternative. Ad-hoc-Laden oder die Freischaltung per SMS oder gar App wie an RWE-Säulen lange üblich? Fehlanzeige. In der Möchtegern-Smart-City Berlin setzt man auf RFID. Nächstes Schlagwort: Datensparsamkeit der Ladeinfrastruktur. Für die lobt sich der Senat ausdrücklich. Für den Nutzer bedeutet das: Er erfährt oft erst einen Monat nach der Ladung, was ihn der Spaß eigentlich gekostet hat. Das stelle man sich mal an einer gewöhnlichen Tankstelle vor! Es wird noch besser: Die App von The New Motion kennt bis dato den Status der von ihnen abgerechneten Berliner Ladesäulen nicht. Dagegen wird diese Info bei den hauseigenen TNM-Stationen angezeigt.

Womit wir denn auch beim Preis wären: Schon der Start eines Ladevorgangs schlägt mit 35 bis 77 Cent (je nach Informationsquelle) zu Buche. Im weiteren Verlauf wird nach Zeit abgerechnet – 5 Cent sind es pro Minute, also 3 Euro pro Stunde. Immerhin gibt’s einen Nachttarif: Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr wird das Entgelt auf vier Stunden begrenzt. Mit den bei heutigen Elektroautos noch verbreiteten einphasigen Ladegeräten kann eine echte Vollladung (6 Stunden etwa beim BMW i3) richtig teuer werden. Knapp 13 Euro hat der Autor im Winter schon an der Ladestation gelassen. Für das Stehen an einer Ladesäule. Und das in seinem Wohngebiet, wo er eigentlich dank Anwohner-Vignette gratis parkt. Die gleiche Ladung kostet nach kWh bei RWE rund 5 Euro – unabhängig von der Anschlusszeit. Ein Gedanke dazu noch: 13 Euro für etwa 100 Kilometer Reichweite, die das Auto dann bei Minustemperaturen liefert, sind eine stolze Summe. Ein Diesel wäre für dieses Geld mindestens doppelt so weit gefahren. Das klingt jetzt kleinkariert, doch genauso rechnet der Otto-Normal-Verbraucher. Und es ist denn auch diese Abrechnung nach Anschlusszeit, die E-Mobilisten in Berlin (wie etwa der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, die das bei jeder Gelegenheit kritisiert) nicht schmecken will. Die neuen Berliner Ladesäulen werden von den Nutzern faktisch gemieden. Dagegen drängeln sich die Elektroautos insbesondere vor und nach dem Wochenende an den „alten“ Stationen von Vattenfall oder RWE, wo noch nach Leistung, also Kilowattstunde, bezahlt werden kann. Natürlich hat das von Berlin gewählte Modell seine Ursache auch in energierechtlichen Bestimmungen. Natürlich bleibt die Frage aller Fragen: Wie kriegt man die Elektroautos so schnell wie möglich geladen – und dann auch wieder von den Säulen weg? Und wie entsteht ein Geschäftsmodell? Berlin wollte alle diese Fragen beantworten – und ist vorerst daran gescheitert. Die Ladestationen führen ein einsames Leben, stehen ungenutzt rum in bedauernswertem RAL-Verkehrsgrau. Immerhin parkt ab und zu ein Verbrenner davor.

Der Anreiz fehlt

Das mündet ins Fazit dieser langen Abrechnung mit der Ladeinfrastruktur in Berlin: Die Stadt hat es bislang nicht geschafft, die nötigen Anreize für einen Wechsel hin zu elektrischen Fahrzeugen zu geben. Das Laden nach dem neuen Berliner Modell ist teuer, wenig komfortabel, erst recht nicht smart. Auch sonst hat man mit einem E-Fahrzeug in Berlin keine Vorteile: Es gibt keine Sonderrechte, keine Extra-Fahrspuren oder auch nur die Möglichkeit gratis zu parken. Gleichzeitg gibt es auch keine Sanktionen für verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Kurzum: Es gibt schlicht keinen logischen Grund – von der eigenen Überzeugung mal abgesehen – auf Elektromobilität umzusteigen. Schon gar nicht für Laternenparker. Aufgabe der neuen Ladeinfrastruktur müsste es eigentlich sein, diesen Wechsel zu fördern, E-Mobilisten – ob nun als Pendler oder Anwohner – geradezu anzulocken. Hohe Verfügbarkeit, niedrige Preise, das wäre das Gebot der Stunde. Das Gegenteil aber ist der Fall. Mit der zwanghaften Suche nach einem Geschäftsmodell für öffentliches Laden werden selbst die Early Adopter vergrault.

Man kann sich nun trefflich darüber streiten, ob – wie in Amsterdam – in jeden Straßenzug mehrere AC-Ladestationen (das Berliner Netz soll bis 2020 bedarfsgerecht noch um bis zu 700 Ladepunkte wachsen) aufgestellt werden müssen oder schnelles DC-Laden (an deutlich mehr als den bisher geplanten 20 Standorten) die bessere Lösung ist. So oder so aber wird man sich entscheiden müssen: Will man saubere, urbane Mobilität? Oder lässt man den Berlinern weiterhin die Möglichkeit, sich ihre automobilen Wunschträume (große Pick-ups, SUVs, Vans und Limousinen beherrschen in den gut situierten Kiezen zunehmend das Bild) zu erfüllen? Die Verkehrsplaner wollen am liebsten weniger Autos, doch werden die Autobahn-Zubringer für die Pendler einer nach dem anderen ausgebaut. Die Folge: Staus nehmen drastisch zu und an saubere Luft ist nicht zu denken. Die Maßnahmen passen vorne und hinten nicht zusammen. Und Elektromobilität wird im Ex-Schaufenster nicht ausreichend gefördert. Sinnbild dafür ist eine mausgraue Ladeinfrastruktur, die sich als Zukunft verkauft – aber den Ansprüchen des digitalen Zeitalters nicht genügt. Doch nun ist genug gemeckert, es sind ja jetzt Sommerferien. Da wird die Luft besser – auch ohne Elektromobilität.

Peter Schwierz

Das sagen die Anderen:

„Berlin müsste bei Elektromobilität viel weiter sein“ unter tagesspiegel.de

„So wenig E-Mobilität steckt wirklich in Berlin“ auf morgenpost.de

6 Kommentare