P3-Whitepaper: Wie marktreif ist bidirektionales Laden?

Auf 24 Seiten widmet sich P3 in seinem nun vorgelegten Whitepaper den verschiedenen Use Cases zur Rückspeisung von Strom aus Autobatterien. Der Titel: „Bidirectional Charging – Worth the Hype? – Exploring Use Cases from Vehicle-to-Home to Vehicle-to-Grid“. Wie P3 in seiner Analyse zu Beginn hervorhebt, treiben mehrere Faktoren die Entwicklung und Einführung des bidirektionalen Ladens voran. An erster Stelle steht die zunehmende Verbreitung von erneuerbaren Energiequellen. Da Wind- und Sonnenenergie von Natur aus unstetig sind, erfordern sie flexible Speicherlösungen. E-Fahrzeuge mit bidirektionalen Funktionen bieten eine dezentrale, skalierbare Möglichkeit des Energieausgleichs.

Ein weiterer treibender Faktor ist gemäß den Studienmachern das Streben nach Netzresilienz. Herkömmliche Energienetze stehen aufgrund der steigenden Stromnachfrage und klimabedingter Störungen zunehmend unter Druck. In dem Dokument heißt es dazu: „Der Einsatz von Elektrofahrzeug-Batterien zur Netzunterstützung kann die Übertragungsinfrastruktur entlasten und die Abhängigkeit von fossilen Spitzenlastkraftwerken verringern“.

Darüber hinaus bietet das bidirektionale Laden potenzielle wirtschaftliche Vorteile für die Besitzer von Elektrofahrzeugen. Durch die Rückspeisung von Strom in das Netz zu Spitzenzeiten können die Fahrer zusätzliche Einnahmen erzielen, die die Ladekosten ausgleichen und die Gesamtbetriebskosten verbessern.

Einige Herausforderungen bleiben

Trotz seiner vielversprechenden Eigenschaften gibt es jedoch auch Probleme beim bidirektionalen Laden. Eine der größten technischen Hürden ist die Degradation der Batterien. Häufige zyklische Lade- und Entladevorgänge beeinträchtigen die Langlebigkeit der Batterien, wobei die ständigen Fortschritte in der Batteriechemie und bei intelligenten Ladealgorithmen diese Bedenken zu entkräften beginnen. P3 erklärt: „Intelligente Ladestrategien, kombiniert mit KI-gesteuertem Energiemanagement, können den bidirektionalen Energiefluss optimieren und gleichzeitig den Batterieverschleiß minimieren.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Interoperabilität: Damit sich das bidirektionale Laden effektiv verbreiten kann, müssen standardisierte Kommunikationsprotokolle zwischen Fahrzeugen, Ladegeräten und Netzbetreibern eingeführt werden. Brancheninitiativen wie ISO 15118 und CHAdeMO machen den Analysten zufolge Fortschritte in dieser Richtung.

Darüber hinaus müssten die rechtlichen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Gegenwärtig unterstützen die Strukturen des Energiemarktes bidirektionale Energietransaktionen nicht durchgängig, wie das Dokument hervorhebt: „Klare rechtliche Rahmenbedingungen und Marktanreize werden entscheidend sein, um das volle Potenzial des bidirektionalen Ladens zu erschließen.“

Im Detail: Anwendungsfälle erklärt

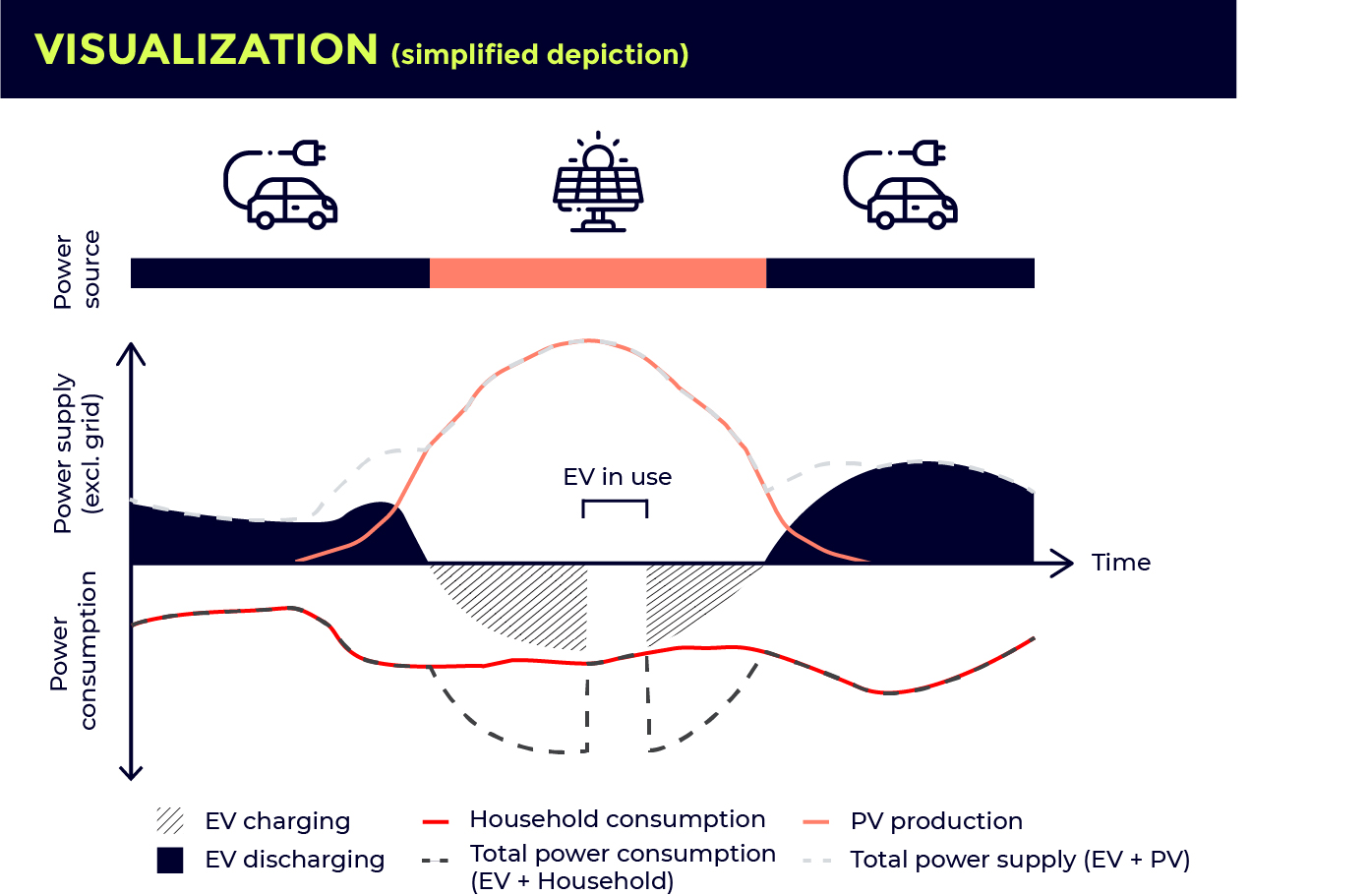

Wichtig für den Hinterkopf: Die Autoren Markus Hackmann, Lea von Guttenberg und Bendiks Herbold weisen darauf hin, dass der P3-Leitfaden aus der Perspektive des deutschen Marktes entwickelt wurde und sich auf Pkw konzentriert. Um Interessierten dabei zu helfen, sich in der Komplexität des bidirektionalen Ladens zurechtzufinden, enthält das Dokument acht sogenannte One-Pager, die sich mit den verschiedenen Anwendungsfällen befassen. Bei den meisten dieser Anwendungen handelt es sich um V2H-Anwendungen (Fahrzeug-zu-Haus-Anwendungen), zum Beispiel die Nutzung des bidirektionalen Ladens zur Optimierung des Energieverbrauchs, ergo „von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom“. P3 skizziert die technischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Aspekte der einzelnen Anwendungen stuft jeweils ihre „Reife“ ein. So hält P3 beispielsweise den rechtlichen Rahmen für V2H-Anwendungen für sehr ausgereift, während die Technologie und die wirtschaftlichen Vorteile noch verbessert werden könnten.

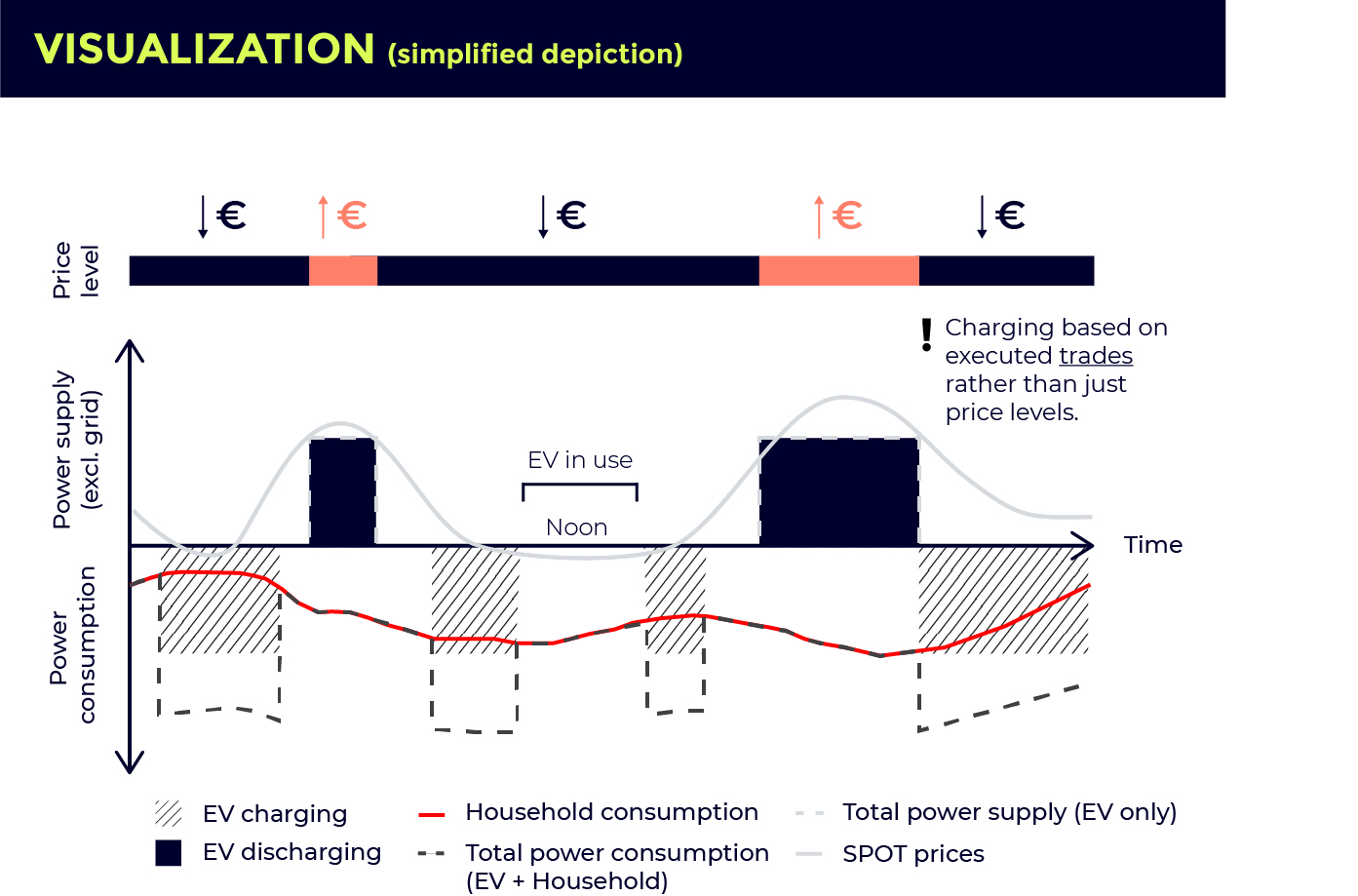

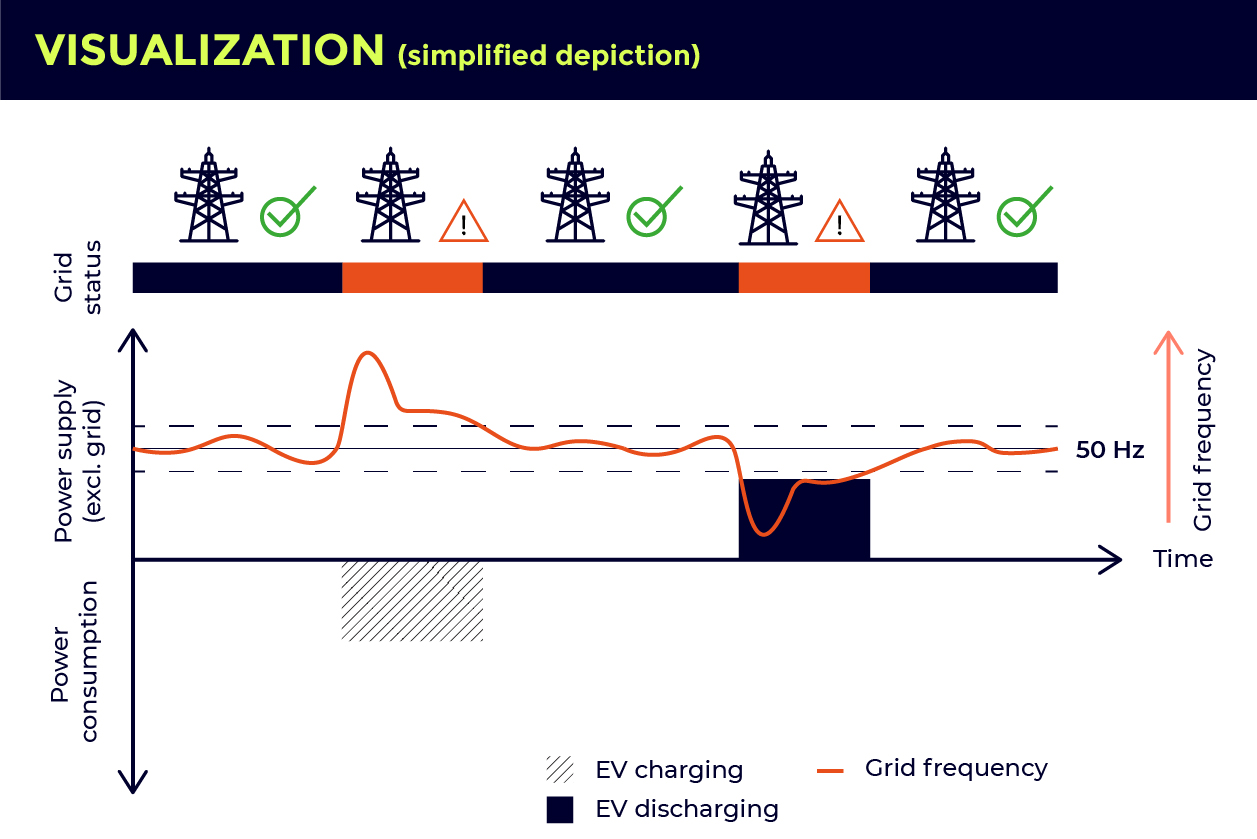

Bei den Vehicle-to-Grid-Anwendungen (Fahrzeug-zu-Netz-Anwendungen) befinden sich den Autoren zufolge die präsentierten Use Cases noch in der Anfangsphase. P3 unterscheidet hauptsächlich in „Arbitrage (in-front-of-the-meter)“, bei denen „Lade- und Entladevorgänge auf der Grundlage aktiver Geschäfte auf den Stromgroßhandelsmärkten gesteuert werden“, und in „Frequenzdienstleistungen“. Im letzteren Fall wird ein fester Anteil der Batteriekapazität des Elektrofahrzeugs an einen Energiedienstleister für Systemdienstleistungen ‚vermietet’“, erklärt P3.

Betrachten wir zunächst die erste Variante. Die Autoren weisen darauf hin, dass „angesichts der schwankenden Marktpreise aufgrund des zunehmenden Anteils volatiler erneuerbarer Energien die [Arbitrage]-Strategie ein erhebliches Ertragspotenzial bietet“. Außerdem bleibt der Energieverbrauch des Haushalts davon unberührt. Um diese Strategie zu verwirklichen, muss der Haushalt mit einem intelligenten Zähler ausgestattet sein, und es wird ein Aggregator benötigt. Für die technische Reife vergibt P3 mit Blick auf dieser Anwendung zwei von drei Punkten.

Als Hauptproblem sehen die Analysten die Wirtschaftlichkeit, da in Deutschland eine Doppelbesteuerung von Energiespeichersystemen besteht. Die Energie wird besteuert, wenn sie ins Netz eingespeist wird, und wenn sie aus dem Netz entnommen wird. Außerdem sind mit diesem Anwendungsfall Netzentgelte und Messkosten verbunden. Nichtsdestotrotz sieht P3 das Potenzial für neue Geschäftsmodelle, wie z.B. „neue (intelligente) Energietarife, um die Handelseinnahmen mit dem Eigentümer des EV zu teilen“.

Der Anwendungsfall „Frequenzdienstleistungen“ ist noch weiter von einem Massenmarktpotenzial entfernt. In diesem Fall ist der Markt nämlich limitiert: 200.000 E-Fahrzeuge würden laut P3 ausreichen, um das Netz in Deutschland zu regulieren. Und „die zusätzliche finanzielle Belastung durch Steuern, Abgaben und Zuschläge auf Strom, der in bidirektionalen E-Fahrzeugen zwischengespeichert wird, verringert die wirtschaftliche Attraktivität des Anwendungsfalls zusätzlich“.

Kurz erwähnt wird in dem Whitepaper zudem ein bisher noch nicht entwickelter V2G-Use-Case namens „Sonstige ergänzende Dienstleistungen“, die künftig von bidirektionalen Elektrofahrzeugen angeboten werden könnten. Dazu gehören insbesondere das Engpassmanagement (Stichwort: Redispatch) oder lokale Flexibilität (§ 14a EnWG, etc.).

Zukunft ebnen: Skalierung des bidirektionalen Ladens

Um das Potenzial des bidirektionalen Ladens voll auszuschöpfen, müssen nach Ansicht von P3 mehrere wichtige Schritte unternommen werden.

- Investitionen in die Ladeinfrastruktur: Der Ausbau des Netzes von bidirektionalen Ladestationen ist für eine breite Akzeptanz unerlässlich. Regierungen und private Unternehmen müssen bei der Finanzierung der Infrastruktur zusammenarbeiten.

- Regulierungs- und Marktreformen: Politische Entscheidungsträger sollten Rahmenbedingungen schaffen, die Anreize für die Teilnahme an V2G schaffen, einschließlich dynamischer Preismodelle und Vergütungssysteme.

- Technologische Innovation: Kontinuierliche Fortschritte bei der Batterieleistung, intelligenter Ladesoftware und Netzintegrationstechnologien werden für die Optimierung von Effizienz und Zuverlässigkeit entscheidend sein.

- Sensibilisierung und Engagement der Verbraucher: Die Aufklärung der Besitzer von Elektrofahrzeugen über die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile des bidirektionalen Ladens wird die Teilnahme an den Energiemärkten fördern.

Entwicklungen in der Branche und erste Praxisschritte

Mehrere Automobilhersteller und Technologieunternehmen leisten bereits Pionierarbeit bei bidirektionalen Ladelösungen. Nissans Leaf war beispielsweise ein früher Pionier des V2H-Ladens, der elektrische Renault R5 hat die V2G-Funktion kürzlich vollends (fahrzeugseitig) marktfähig gemacht – übrigens mithilfe von Tarifen von The Mobility House, ebenfalls ein Pionier an der Schnittstelle von Energie und Mobilität. Auch europäische Projekte wie EV4EU und der britische Versuch Electric Nation demonstrieren die Vorteile des bidirektionalen Energieaustauschs in der Praxis. Bemerkenswert ist auch ein aktuelles V2G-Projekt in Utrecht, das bidirektionales Laden und Carsharing koppelt.

Das Dokument unterstreicht die Bedeutung dieser Initiativen: „Groß angelegte Versuche und Pilotprojekte werden bei der Validierung von Geschäftsmodellen und der technologischen Machbarkeit eine wichtige Rolle spielen.“

Den Autoren zufolge stellt das bidirektionale Laden einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung von Elektrofahrzeugen dar – nicht nur als Transportlösung, sondern als integraler Bestandteil eines flexiblen, dekarbonisierten Energienetzes. Auch wenn es noch Herausforderungen gibt, schaffen die kontinuierliche Zusammenarbeit der Industrie, die Entwicklung der Politik und der technologische Fortschritt die Voraussetzungen für eine neue Ära der Energieresilienz und Nachhaltigkeit. Das Dokument schließt wie folgt: „Bidirektionales Laden wird eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung der Mobilität und der Energiewende spielen und Synergien zwischen dem Verkehrs- und dem Energiesektor schaffen.“

11 Kommentare